고물가와 불황이 장기화되면서 유통시장이 고급화와 가성비로 양극화되고 있다. CJ올리브영∙다이소∙무신사 등 이른바 올다무는 실용성을 앞세워 외국인 관광객도 필수로 방문하는 신흥 강자로 부상했다. 빅3 명품 브랜드로 일명 에루샤로 불리는 에르메스∙루이비통∙샤넬도 지난해 한국에서 역대 최대 매출을 올렸다.

백화점은 초프리미엄 상품을 원하는 VIP층을 사로잡기 위해 프리미엄 전문관을 새롭게 론칭하며 차별점을 두고 있다. 대형마트와 편의점은 마진이 높은 자체브랜드(PB) 상품을 확대하는 등 실용 소비를 겨냥한 판매 전략을 펼치고 있다.

20일 통계청에 따르면 지난해 소비 동향을 나타내는 소매판매액지수가 전년 대비 2.2% 줄어 신용카드 대란 사태가 있었던 2003년(-3.2%) 이후 가장 큰 감소 폭을 기록했다. 2022년부터 3년 연속 감소하며 역대 최장기간 하락세가 이어졌다.

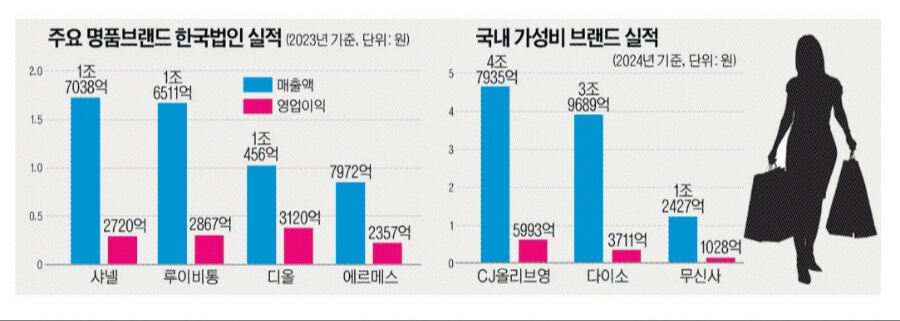

역대 최악의 소비 침체에도 3대 명품인 에르메스, 루이비통, 샤넬이 지난해 한국에서 거둔 매출은 총 4조6000억원에 육박한 것으로 집계됐다. 이들 브랜드는 최근 몇 년간 가격 인상 릴레이를 이어가고 있지만, 오히려 가격이 오를수록 수요가 높아지는 베블런 효과가 두드러지고 있다.

이에 백화점 업계는 하이 주얼리, 뷰티, 패션, 식품 등 특정 상품군을 세분화한 프리미엄 전문관을 내세우며 고급화 전략을 강화하고 있다. VIP 전용 서비스도 확대한다. 백화점별로 작년 매출에서 VIP가 차지하는 비중은 롯데백화점 45%, 신세계백화점 45%, 현대백화점 43%, 갤러리아백화점 51% 등이다.

롯데백화점은 지난달 본점 1층에 반클리프 아펠과 그라프 매장을 동시에 개장하며 럭셔리 주얼리 포트폴리오를 확대했다. 지난해 롯데백화점의 명품 주얼리 매출은 전년 대비 20% 이상 신장했으며, 올해 1~3월에도 35% 이상 성장했다.

신세계백화점 본점은 최근 신관을 패션∙식음료 중심의 디 에스테이트, 옛 제일은행 본점 건물을 럭셔리 부티크 전문관 더 헤리티지로 단장해 선보였다. 본관은 국내 최대 규모의 루이비통과 에르메스 매장을 품은 더 리저브로 바꿔 하반기에 문을 연다. 신세계백화점 본점은 기존 VIP 라운지 4개를 리뉴얼하고, 디 에스테이트와 더 헤리티지에 라운지를 1개씩 추가로 선보였다.

현대백화점은 지난해 더현대 서울에 루이비통과 프라다의 남성 전문 매장을 선보였으며, 셀린느 신규 매장 오픈을 준비 중이다.

갤러리아백화점은 압구정동 명품관 웨스트관을 고급공간으로 새단장하고 있다. 상반기 중 스위스 명품시계 모저앤씨와 독일 보석 브랜드 벨렌도르프를 국내에서 처음 선보인다.

이와 동시에 올다무를 중심으로 가성비와 실용성을 우선시하는 소비 트렌드가 확산하고 있다. 불황 속 작은 사치가 활발해지는 립스틱 효과로 중소 패션∙뷰티 브랜드의 가성비 제품을 구매하려는 수요가 늘어난 영향이다.

CJ올리브영의 중소기업 제품 비중은 80% 이상으로 백화점 입점 브랜드 대비 가격 부담이 적다. 다이소는 전 제품을 최소 500원부터 최대 5000원까지 균일가로 판매한다. 무신사는 디자이너 브랜드와 PB인 무신사 스탠다드를 주요 품목으로 전개하고 있다.

CJ올리브영의 지난해 매출은 약 4조8000억원으로 전년 대비 24% 늘었다. 2016년 1조원, 2021년 2조원, 2023년 3조원, 지난해 4조원을 돌파하며 거침없는 성장세를 보였다.

다이소의 지난해 매출액은 3조9689억원으로 전년 대비 14.7% 증가했다. 2015년 매출 1조원 고지를 밟은 후 약 9년 만에 4배가량 성장했다.

무신사의 지난해 연 매출은 전년 대비 25.1% 증가한 1조2427억원으로 창사 이래 처음으로 1조원대 매출을 올렸다. 영업이익은 1028억원으로 흑자전환에 성공했다. 지난해 거래액은 14% 늘어난 4조5000억원이었다.

최근에는 다이소와 무신사도 뷰티 상품군을 확대하며 CJ올리브영의 아성에 도전장을 내밀고 있다. 오프라인 유통시장 침체에도 나홀로 성장을 이룬 편의점업계 역시 뷰티 등 비식품 상품군을 강화하고 나섰다. CU∙GS25∙세븐일레븐∙이마트24 등 편의점 4사 모두 가성비 스킨케어 상품을 도입했다. GS25는 무신사와 손잡고 의류 12종을 판매하고 있으며, 세븐일레븐은 티셔츠 등 PB 의류를 출시했다.

대형마트는 업의 본질인 가격 경쟁력을 갖추기 위해 PB 상품 확대에 힘을 쏟고 있다. 이마트는 피코크와 노브랜드 상품을 운영해 PB 매출 비중이 2020년 8%에서 2022년 10%, 지난해 11%로 높아졌다. 롯데마트의 요리하다와 오늘좋은 등 PB 매출 비중은 지난해 5%대에서 올해 1분기 10%로 뛰었다.

이화연 기자 hylee@segye.com