“집을 팔려는 사람만 있고 사려는 사람은 없다. 지방은 어딜 가나 비슷한 상황 아닐까.”

23일 충북 충주시의 한 아파트에 거주하는 30대 회사원 A 씨는 출퇴근 시간 및 시가지와 접근성 등 면에서 현재 주거지에 대한 아쉬움이 있지만 이사는 꿈도 꿀 수 없는 상황이라고 밝혔다. 전체 400세대 중 절반 가까이가 미분양 상태인데 상당한 손해를 감수하지 않는 이상 집을 뺄 수가 없다는 것이다.

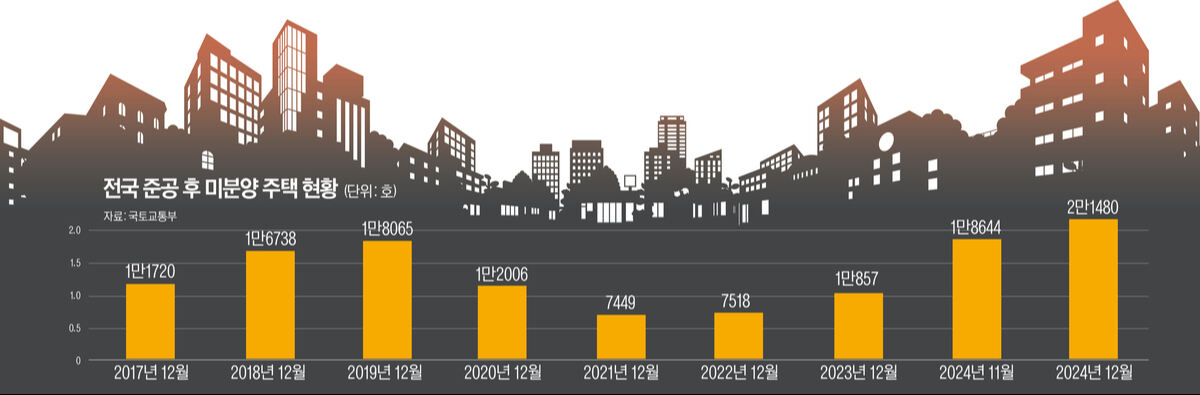

A 씨처럼 소위 ‘악성재고’라 불리는 준공 후 미분양 주택에 들어간 입주민들의 한숨이 짙다. 지난해 12월 기준 준공 후 미분양 주택은 전국에 2만호(2만1480)가 넘는 실정으로, 그중 약 80%(1만7229)가 지방에 몰려있다.

이에 정부에서 지난 19일 지역 건설경기 보완 방안 중 하나로 지방의 준공 후 미분양 아파트 3000가구를 한국토지주택공사(LH)서 매입하기로 했다. 분양가보다 낮은 수준으로 산 주택을 ‘든든전세주택’으로 활용할 계획이다.

아울러 정부는 현재 비아파트에만 허용하는 ‘매입형 등록임대’를 지방 준공 후 미분양 아파트(85㎡ 이하)에 허용하는 방안을 추진한다. 또 지방 미분양 주택을 매입하는 기업구조조정(CR) 부동산투자회사(리츠·REIG)가 3800가구 매입을 협의 중이다.

이처럼 정부가 나서야 할 정도로 상황이 악화된 것은 결국 수요보다 많은 공급 때문이다. 지방 인구가 갈수록 줄어드는 추세인 만큼 문제는 더욱 심각해진다.

A 씨가 살고 있는 지역은 2012년 준공된 ‘충주기업도시’로, 23개 기업체와 12개 아파트단지(약 8400세대)가 위치했다. 그런데 준공 13년이 지난 지금까지도 220억원 상당의 상업용지가 미분양 상태인 것으로 알려졌다. 여러 가지 이유로 해당 지역의 발전이 당초 기대만큼 이뤄지지 않았고 대형병원 등 기반시설도 들어오지 못해 주택 분양률에 큰 영향을 미쳤다.

A 씨는 “기업도시 착공 이후 부흥의 기대감으로 아파트가 많이 지어졌지만 이를 채울 수 있을 정도의 환경이 조성되지 않은 것”이라며 “대부분 주택이 미분양에 울고 있다. 분양률 50%인 우리 아파트는 그나마 사정이 나은 편이다. 근처 신축아파트는 상황이 심각한 것으로 알고 있다”고 말했다.

덧붙여 A 씨는 “부동산 관련으로 호재가 없으니 언제 집값이 떨어질지 모른다는 걱정을 항상 할 수밖에 없다. 이사를 하고 싶어도 손해 보고 나갈 수 없으니 그저 버티는 것”이라며 “어차피 동네주민끼리는 서로 상황을 잘 알고 있지만 그래도 쉬쉬한다. 좋은 일도 아니고…”라고 한숨을 내쉬었다.

대구에 거주하는 직업군인 B 씨도 “최근 지역의 미분양 아파트 문제가 너무 심각하다”고 밝혔다. 그는 공급이 지나치게 많은 것을 원인으로 꼽으며 “대구시에서 재건축, 재개발을 너무 풀었고 건설사에서도 욕심을 내면서 계속해서 아파트를 올렸다”고 주장했다. 이어 “2020년 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 창궐로 건축비∙자재비가 오르자 분양가도 뛰었다. 아파트는 남는데 분양가는 비싸졌으니 미분양이 넘친다”고 말했다.

또 다른 대구주민 C 씨는 “운전하면서 도로 곳곳에서 볼 수 있는 것이 아파트 분양 현수막”이라며 “2022년 말부터 지역의 집값이 떨어지기 시작했다. 남구에 사는 지인은 5억원에 산 분양권을 4억원에 ‘마피(마이너스 프리미엄)’했다. 혁신도시 쪽 일부 아파트는 입주율이 10~20%대라고 들었다. 그 정도면 공용 관리비 부담도 상당할 것”이라고 말했다.

대전 유성구의 아파트에서 4년째 살고 있는 30대 연구원 D 씨는 “많은 건 아니지만 여전히 미분양 세대가 있다”며 “사태의 심각성을 느끼는 건 휴대전화 문자메시지를 통해서다. 서로 다른 아파트에서 ‘선착순 분양’을 알리는 문자메시지가 수시로 온다”고 밝혔다. 통상 선착순 분양은 청약 경쟁률이 1대1 미만인 경우, 즉 미달이 발생했을 때 공급자 측에서 꺼내드는 최후의 카드로 여겨진다.

D 씨는 “집 바로 앞 오피스텔도 문을 연지 꽤 됐는데 여전히 입주자를 모집하고 있더라”며 “나 역시 집값이 물렸다. 가장 높을 때 샀는데 계속 떨어지고 있다. 소위 말하는 ‘상투 잡힌’ 상황”이라며 씁쓸해했다.

박재림 기자 jamie@segye.com